冬病夏治源于《黄帝内经》提出的“春夏养阳、秋冬养阴”。三伏天是夏季最热的时候,根据《内经》所述,人与自然界是统一的,人体的阳气和自然界的阳气相符,生于春,旺于夏,收于秋,而藏于冬。夏季是人体阳气最旺盛之时,尤其是“三伏天”,此时人体经脉气血运行充盈,毛孔张开,此时治疗某些寒性疾病,可以最大限度的以热治寒、鼓舞阳气,驱散体内寒气,调整阴阳,从而达到减少冬季发病频率或彻底根治疾病的效果。

何为冬病夏治

冬为阴,夏为阳,“冬病”是指某些好发于冬季或在冬季易加重的虚寒性疾病,由于机体素来阳气不足,又值冬季外界气候阴盛阳衰,以致正气不能祛邪于外,或重感阴寒之邪,造成一些慢性疾病如慢性咳嗽,哮症、喘症、慢性泄泻、关节冷痛、怕冷、体虚易感等反复发作或加重。“夏治”是指在夏季三伏时令,自然界和机体阳气最旺之时,通过温补阳气,散寒驱邪,活血通络等治疗措施,一方面能增强机体抵抗病邪能力,另一方面又有助于祛除阴寒之病邪,从而达到治疗或预防上述冬季易发生或加重的疾病的目的。

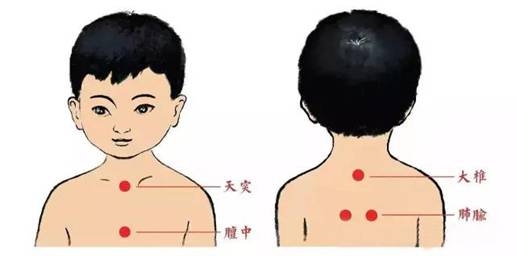

冬病夏治中最常用的治疗方法为中药穴位贴敷,现代研究发现,药物贴敷后可使局部血管扩张,促进血液循环,改善周围组织营养。药物透过表皮细胞间隙并经皮肤本身的吸收作用,使之进入人体血液循环而发挥明显的药理效应。另外,通过神经反射激发机体的调节作用,使其产生抗体,提高免疫功能,增强体质;还可能通过神经一体液的作用而调节神经、内分泌、免疫系统的功能。

适应症:

1.慢性咳嗽、哮喘、慢性支气管炎、慢性阻塞性肺病、反复感冒等。

2.风湿免疫性疾病

关节疼痛及肢体麻木、肩周炎、膝关节病、风湿性关节炎等。

3.消化系统疾病

慢性胃炎、慢性肠炎、消化不良等。

4.耳鼻喉科疾病

过敏性鼻炎、慢性鼻窦炎、慢性咽喉炎等。

5.儿科疾病

哮喘、咳嗽、支气管炎、体虚易感冒、脾胃虚弱等。

6.慢性皮肤病

荨麻疹、冻疮等。

7.妇科疾病

慢性盆腔炎、痛经、经行泄泻症等。

注意事项:

1、冬病夏治贴伏膏的时间是夏令三伏,即每年的初、中、末三伏各1天(约每隔10天贴敷1次),每年贴敷3次,一般要求连续贴敷3年为1个疗程(即连续3年的三伏接受治疗)。

2、贴伏膏成人每次2----2.5小时左右,儿童每次半小时左右,如果贴敷时感到局部疼痛较甚,灼热难忍,可以随时停止贴敷,揭去膏药。第三次时病友如果不反对起泡的话,可以贴5小时左右,约30%左右会起泡,效果会比不起泡效果好一点。

3、贴敷后有的病人贴敷处可能会出现水泡,皮肤瘙痒,这属正常现象,如水泡较小,不必做特别处理,最好让其自然吸收;若水泡已破,可局部涂龙胆紫药水,请不要用膏剂外敷;如水泡较大,请来我科处理。贴后皮肤无破损但痒可用皮炎平外用;

4、贴伏膏的期间忌生冷、甜食、油腻和腥、酸、辣、过咸等刺激食品,以清淡饮食为好。

5、敷贴当日不宜洗冷水澡、游泳;禁食海味、冷饮;不宜剧烈运动,避免出汗;尽量避免电扇、空调直吹。

6、发热和急性发作期的病人,待热退三天后或疾病缓解后再敷贴

7、有严重心肺功能疾患、反复咳嗽和咳血的病人不宜敷贴

8、对药物过敏及局部皮肤感染和破损者不宜敷贴

9、需要提醒的一点是,中医敷贴也不是万能的,它只是疾病治疗的一种手段,不能完全替代其他治疗,因此原本在服药的慢性病患者在进行中医敷贴期间也不要盲目减药、停药。另外“冬病夏治”是防治冬季易发疾病,在夏季症状不明显,或者根本没有症状,所以治疗后的效果要等到冬季才能显现。

2017冬病夏治贴敷时间:

初伏:7.12 7.13 7.14

中伏:7.22 7.23 7.24

末伏:8.11 8.12 8.13

健康热线:

中医科 210-3478

18205620552 李勇涛医生

13955913931 王济玉医生

18225627863 刘 秀医生

贴敷地点:铜陵市第四人民院门诊楼三楼中医科

微信公众号

微信公众号 预约挂号

预约挂号